Riprendiamo dal FOGLIO di oggi, 07/01/2017, a pag.2, con il titolo "Fede e gloria mondana coesistono. La lezione del rabbino Soloveitchik" la recensione di Michele Silenzi al libro "La solitudine dell'uomo di fede" (Belforte ed.)

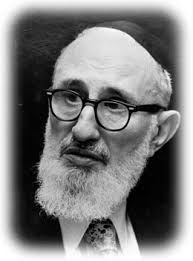

Joseph B. Soloveitchik

La solitudine dell’uomo di fede”, del rabbino Joseph B. Soloveitchik, una delle figure più influenti nell’ebraismo americano e internazionale del Novecento, recentemente pubblicato in italiano da Belforte Salomone nella bella traduzione di Vittorio Robiati Bendaud, è un intrigante testo religioso che riesce a parlare a tutti gli uomini di fede, non solo a quelli del mondo ebraico. Come si capisce dal titolo, l’attenzione della riflessione del rabbino non è focalizzata sull’esperienza religiosa tout court, per intenderci quella vissuta da coloro che percepiscono una vaga presenza divina nel mondo, nelle piante o nelle stelle e vivono sommariamente la loro religiosità sfogandola in un confuso panteismo animistico e orientaleggiante. Il testo, piuttosto, è imperniato sull’uomo di fede e di preghiera, inserito all’interno di una comunità di fedeli, che si interroga su quale sia il suo compito e il suo ruolo all’interno di una società ipersecolarizzata come la nostra. Al centro del testo stanno i due diversi racconti offerti dalla Bibbia sulla creazione dell’uomo. Nel primo racconto, Dio crea l’uomo a sua immagine e somiglianza, maschio e femmina, e dice loro di moltiplicarsi, di riempire la terra e di dominare su di essa. Nel secondo racconto, Dio crea l’uomo dalla polvere, gli ispira nelle radici il soffio vitale e lo mette nel giardino dell’Eden così che lui possa coltivarlo e custodirlo. Le differenze nei due racconti sono sostanziali, il Primo Adamo sarà un dominatore, modellerà il mondo in base alla sua volontà e alle sue esigenze. Il Secondo Adamo, invece, sarà un uomo pio e laborioso che dovrà soltanto custodire ciò che Dio gli ha già dato. Il testo è tutto costruito nella tensione tra questi due aspetti dell’essere umano e nel complesso tentativo di conciliarli perché uno non può e non deve esistere senza l’altro. Mentre si può facilmente intuire la centralità che il libro dà all’uomo di fede, è sorprendente, soprattutto per noi abituati a un Papa che parla dei frutti dell’industriosità e della creatività dell’uomo come di sterco del demonio, l’esaltazione che il rabbino Soloveitchik fa del Primo Adamo. Egli agisce sul mondo, lo modifica e lo reinventa rendendolo un posto migliore con i suoi progressi e la sua tecnologia. L’uomo vive la terra, dà forma a essa, la costruisce e la rende divina con la sua presenza. Poi rivolge gli occhi al cielo e non resta soltanto in contemplazione ma pensa a come allargare la sua prospettiva allo spazio. E non è un delirio di grandezza, al contrario, per il rabbino questo è il modo in cui l’uomo trova se stesso e viene riconosciuto per le sue capacità dalla comunità di appartenenza. Ma l’uomo, allo stesso tempo, non è solo questo, non è soltanto il Primo Adamo. Non si può ridurre l’uomo al suo desiderio di espandersi e migliorarsi e al riconoscimento ricevuto dalla società. Il Primo Adamo non è “ontologicamente completo”, la sua condizione è quella dell’imperfezione, della necessità del completamento. E allora qui entra in campo il Secondo Adamo, l’uomo di fede. Lui “conosce l’arte della preghiera, dal momento che egli mette Dio dinanzi alla suppliche di molti. Il Primo Adamo, autoreferenziale, egocentrico e imprigionato in se stesso” viene incluso nella comunità spirituale, la comunità dell’alleanza, attraverso l’uomo di fede. In questo modo i due Adamo si riuniscono in un corpo unico che è quello della comunità alleata con Dio. Un’unione in cui l’uomo supera la sua solitudine esistenziale. Il rispetto del rabbino è profondissimo per entrambi gli Adamo. Ma è il compito dell’uomo di fede a essere il più duro e il più solitario, tanto più all’interno della nostra società ipersecolarizzata, perché deve farsi carico della spiritualità intera del Primo Adamo che, tutto preso dall’esercizio del suo necessario dominio sul mondo, la dimentica. Il rabbino descrive l’esperienza di fede in modo eroico. Il testo ci accompagna in una riappropriazione della grandezza della fede, della sua solennità, della sua drammatica trascendenza. Una lezione dal mondo ebraico in un momento in cui la religiosità cristiana sembra essere nient’altro che un supplemento della vita civile, un surrogato delle organizzazioni umanitarie con la sua idea di essere diventata, essenzialmente, un ospedale da campo. Un’idea questa che è il parto naturale di una comunità che dall’esperienza di fede sembra desiderare “più un ethos sociale che un imperativo divino”. Ma così il divino si ritira e scompare.

Per inviare al Foglio la propria opinione, telefonare: 06/ 5890901, oppure cliccare sulla e-mail sottostante