Il processo di pace è un ostacolo alla pace

Analisi di Michael Mandelbaum

(Traduzione di Yehudit Weisz)

Tratto da “Commentary”

https://www.commentarymagazine.com/articles/peace-process-obstacle-peace/

Michael Mandelbaum, professore universitario di scienze politiche, giornalista e scrittore, è direttore dell'American Foreign Policy Program presso la Johns Hopkins University

E’ sempre stato così perché le sue premesse sono false La presidenza americana ha accumulato una tale sfilza di tradizioni che chiunque ne occupi l’ufficio sarà tenuto a perpetuarle. Gli esempi comprendono il Congresso il discorso sullo Stato dell’Unione, l’accendere il tradizionale albero di Natale e discutere sul processo di pace israelo-palestinese. Il prossimo presidente senza dubbio continuerà a farli tutti e tre. Se però lui o lei seguirà il modello stabilito dai più recenti predecessori, il risultato del processo di pace sarà un fallimento. Anzi, per meglio dire, il proseguimento del processo di pace come è stato praticato fino ad ora, non sarà semplicemente inutile: sarà sicuramente dannoso. Il modo in cui è stato condotto ha reso la pace meno probabile. Se non si vuole che prosegua così, è fondamentale che l’approccio americano cambi totalmente. I governi che si sono succeduti non sono riusciti a trovare soluzioni, perché non hanno capito, o non hanno voluto ammetterlo, la natura del conflitto che hanno cercato di risolvere. Agli occhi dei funzionari americani impegnati in questo sforzo di lunga durata, il processo di pacificazione è stato simile ad una trattativa di lavoro. Hanno creduto che entrambe le parti volessero una soluzione del problema, e il compito degli Stati Uniti quello di trovare una via di mezzo, una serie di accordi che entrambe le parti potessero accettare. In realtà, ognuna delle parti ha voluto una fine per il conflitto, ma in modi così radicalmente diversi e sicuramente incompatibili, che hanno reso impossibile un accordo: gli israeliani hanno voluto la pace; i palestinesi la distruzione di Israele.

Al centro del conflitto spicca, come un grattacielo in un deserto per chiunque voglia accorgersene, il rifiuto palestinese di accettare la sovranità ebraica in Medio Oriente. Questo atteggiamento esiste da almeno un secolo, dal momento in cui gli arabi rifiutarono la Dichiarazione Balfour nel 1917. Mentre nella regione nel corso degli ultimi cent’anni molto è cambiato, nulla è variato invece per quanto attiene alla causa fondamentale del conflitto. La posizione dei palestinesi si esprime nella loro dedizione fanaticaa ciò che chiamiamo “incitamento all’odio”: un’incessante propaganda di disprezzo verso gli ebrei e Israele, la negazione di qualsiasi presenza storica di vita ebraica a Gerusalemme, l’insistenza sul fatto che tutto il territorio tra il fiume Giordano e il Mar Mediterraneo appartiene agli arabi, rendendo gli ebrei che vi abitano, secondo i palestinesi, degli spregevoli intrusi che devono essere uccisi o espulsi. L’atteggiamento dei palestinesi si è espresso anche nel rifiuto dei loro negoziatori sia di accettare qualsiasi proposta di risoluzione del conflitto sia di offrire eventuali controproposte.

L’obiettivo della eliminazione di Israele sta anche dietro alla pubblica glorificazione come “martiri” palestinesi, di coloro che uccidono civili israeliani, che fruttano alle loro famiglie compensi economici, un incoraggiamento per compiere altri delitti. I funzionari americani l’hanno sempre ignorato o minimizzato, senza avere mai individuato la centralità del conflitto: si sono sempre concentrati invece sul controllo che Israele ha della riva occidentale del fiume Giordano, conquistata dall’esercito israeliano alla Giordania nella guerra del 1967, dove Israele ha costruito città, villaggi e insediamenti. I funzionari americani hanno considerato l’“occupazione” della Cisgiordania - come la comunità internazionale ha voluto chiamarla - quale causa del conflitto in corso. In realtà, è vero il contrario. E’ la persistenza del conflitto che obbliga Israele a difendere la Cisgiordania. La maggioranza degli israeliani ritiene che mantenere il controllo di tutto il territorio comporti costi elevati, ma che se si dovesse lasciarne il controllo ai soli palestinesi, ciò comporterebbe costi ancora più elevati, data la violenza della loro ostilità volta a minare la stessa esistenza d’Israele.

Una singolare visione di che cosa sia la pace: "Per la pace nel mondo Israele deve essere distrutta"

Un ritiro dalla Cisgiordania - hanno tutte le ragioni per crederlo- creerebbe un vuoto che gruppi terroristici anti-israeliani riempirebbero subito. C’è già stato un precedente che conforta questo punto di vista: quando Israele si è ritirato dal Libano meridionale e da Gaza, due organizzazioni terroristiche, gli Hezbollah in Libano e Hamas a Gaza, hanno preso il controllo dei territori lasciati liberi e hanno continuato a lanciare attacchi contro lo Stato ebraico. Anche se i funzionari americani, in privato, hanno riconosciuto che non porterà la pace, in passato hanno comunque giustificato la volontà di continuare il processo di pace per il fatto che tornava utile agli interessi americani, rendendo così possibile mantenere buoni rapporti con i governi arabi, e allo stesso tempo avere stretti legami con Israele. Secondo questa logica, gli americani apparivano amici dei governanti arabi, i quali potevano raccontare al loro popolo- fortemente anti-sionista - che gli Stati Uniti stavano, dopo tutto, lavorando per sostenere le loro posizioni. In realtà, il conflitto non ha mai avuto per le relazioni arabo-americane quell’importanza che gli veniva data. I leader arabi, sulla base dei propri interessi, avevano già deciso le loro attuali politiche sia nei confronti degli Stati Uniti che verso altri paesi, erano mirate soprattutto a mantenerli al potere, cosa che non c’entrava nulla con Israele.

Ora, che con le guerre civili che infuriano in tutta la regione, con gli Stati Uniti che si sono ritirati dal Medio Oriente, e con il loro acerrimo nemico, l’Iran, che sta diventando sempre più potente, i leader arabi hanno abbandonato anche la finzione che il conflitto tra israeliani e palestinesi sia per loro di grande importanza. Il processo di pace è quindi diventato inutile per gli Stati Uniti. Nella sua forma più conosciuta, tuttavia, è ancora peggiore. Ha causato un danno reale e continuerà a farlo, se non sarà cambiato alla radice. Infatti, l’atteggiamento americano del processo di pace ha un’infelice somiglianza con l’abitudine di curare le malattie, ponendo delle sanguisughe sul corpo della persona malata: si è basato su una comprensione inadeguata della patologia che ha tentato di curare, non ha risolto il problema che intendeva risolvere ed l’ha sostanzialmente peggiorato. L’approccio ideologico verso il processo di pace ha danneggiato gli interessi americani sprecando il bene più prezioso che il governo americano possiede: il tempo dei suoi alti funzionari. Lo ha fatto deviando la loro attenzione dalla vera causa del conflitto - il rifiuto palestinese di accettare la legittimità e l’esistenza d’Israele - riducendo in tal modo la già esile possibilità di porvi fine. E quel che è peggio, il processo di pace ha in realtà ostacolato una soluzione del conflitto sostenendo -involontariamente - la strategia palestinese che mira alla eliminazione dello Stato ebraico. La prossima amministrazione dovrà dire la verità sul conflitto israelo-palestinese: e cioè, che la responsabilità di averlo creato e reso perpetuo risiede interamente dalla parte palestinese.

L’attuale strategia palestinese è la terza dalla fondazione di Israele. La prima, che ha avuto inizio con la dichiarazione di indipendenza di Israele nel 1948, aveva portato agli attacchi frontali da parte delle forze arabe con gli obiettivi della conquista, occupazione, e annientamento. E’ crollata con la clamorosa sconfitta degli eserciti egiziani, siriani, giordani nel giugno del 1967. La seconda strategia si basa sul terrorismo, ha l’obiettivo di demoralizzare tutti i cittadini israeliani, vuole puntare definitivamente all’implosione della loro società. Il terrorismo, anche se continua, anch’esso ha fallito: Israele è diventato un’isola di solidarietà sociale, di stabilità politica e di dinamismo economico, in una regione dove agli altri Paesi tutto questo manca. Negli ultimi anni, i palestinesi e i loro alleati hanno adottato una terza strategia: la delegittimazione. Hanno cercato di ritrarre Israele come il potere neocoloniale che pratica la discriminazione che aveva caratterizzato l’apartheid in Sud Africa.

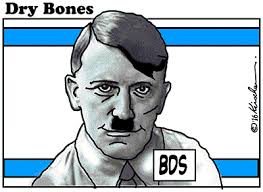

Il movimento “ Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni” ( BDS) è lo strumento più visibile di questa strategia, i cui sostenitori cercano di trasformare Israele in un paria internazionale, l’indeboliscono, prima economicamente, e poi via via fino alla morte. Anche questa strategia fallirà, perché le accuse lanciate sono false. Tuttavia, il processo di pace ha dato ai campioni della strategia della delegittimazione ragione di credere che può funzionare. Le autorità palestinesi, guidate prima da Yasser Arafat e ora da Mahmoud Abbas, sono riuscite con la loro intransigenza ad assicurare il fallimento di tutti i negoziati con Israele, ma allo stesso tempo evitando la responsabilità di questo fallimento. Le amministrazioni americane successive si sono astenute dal dire al mondo - chiaramente, con forza e ripetutamente – la ragione del fallimento del processo di pace, il motivo pere cui non è mai riuscito.

Un modello per la campagna antisemita e razzista BDS

L’amministrazione Obama ha di fatto accusato Israele. Omettendo di confutare la falsa narrativa sulla sorte del processo di pace e, peggio ancora, diffondendola, il governo americano ha rafforzato la strategia di delegittimazione e reso le già deboli possibilità di soluzione del conflitto ancora più deboli. Riempiendo il paese con gente ostile, e, per finire, rendendo applicabile il "diritto al ritorno" palestinese, il cui significato è la distruzione di Israele. Che cosa dovrebbe fare la prossima amministrazione? Non seguire più le orme del predecessore, abbandonando del tutto il processo di pace. Se, come la storia suggerisce, sarà probabile che si comporterà come le sette amministrazioni nel perseguire un processo di pace, dovrebbe fare due cambiamenti fondamentali. In primo luogo, dire la verità sul conflitto: e cioè che la responsabilità per la sua origine e per la prosecuzione appartiene aalla parte palestinese.

La pace richiede che i palestinesi accettino il diritto internazionale: Israele è uno stato legittimo e sovrano, riconosciuto a livello internazionale. Si richieda che accettino le leggi internazionali: Israele è lo stato-nazione del popolo ebraico, e tale è la forma standard delle organizzazione politiche nel mondo. La pace richiede che i palestinesi accettino le norme della comune decenza e del buon senso: gli ebrei hanno lo stesso diritto di sovranità come qualsiasi altro popolo. Richiede altresì un cambiamento fondamentale di atteggiamento da parte dei palestinesi, niente di meno. Senza una tale trasformazione i negoziati saranno nel migliore dei casi inutili. Si arriva al secondo cambiamento che la prossima amministrazione dovrebbe fare nel processo di pace, se insiste sul suo proseguimento. Il prossimo presidente dovrebbe mettere come condizione per la ripresa dei negoziati, che i palestinesi rinuncino al loro cosiddetto diritto al ritorno. Come sappiamo, insistono sul fatto che, come parte di qualsiasi accordo, tutti i discendenti dei 400.000 arabi che erano fuggiti da quello che divenne Israele nel 1948 - un gruppo che dicono vicino a diversi milioni di persone - siano autorizzati a stabilirsi in Israele.

Così come è del tutto impraticabile, la domanda è anche moralmente impraticabile. I rifugiati originali se ne andarono a causa di una guerra iniziata dagli arabi, non dagli israeliani. Il nuovo governo israeliano li aveva anche esortati a rimanere; i leader arabi dissero loro di andarsene, con la promessa che sarebbero potuti tornare dopo la prevista distruzione del nuovo Stato. La richiesta inoltre non ha precedenti storici. Il 20° secolo ha visto altri esodi di così ampia scala – gli indù dal Pakistan e i musulmani dall’India - e durante la partizione dell’Asia del Sud nel 1947; se nza dimenticare gli ebrei provenienti dai paesi arabi, che erano stati espulsi in molti casi da luoghi dove i loro antenati avevano vissuto per secoli, in numero paragonabile, se non superiore al numero totale di arabi che ha lasciato il nuovo Israele nel 1948. In nessun caso è stato previsto che il paese che i profughi avevano abbandonato dovesse riprenderseli. Il "diritto al ritorno" non ha alcun fondamento neanche nel diritto internazionale.

I palestinesi affermano che esso deriva dalla risoluzione 194 del 1948, dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tale risoluzione, dedicata principalmente ad altre questioni, incluse un paragrafo che suggerisce il ritorno di tutti i rifugiati alle loro case di origine - implicitamente includendo gli ebrei che avevano risieduto in paesi arabi. Non è stato redatto per essere obbligatorio e non si è mai inteso che avesse forza di legge. I governi arabi non hanno mai fatto alcuno sforzo per estendere tale “diritto” agli ebrei che avevano dovuto abbandonare i loro paesi e, in ogni caso, non si è votato per la risoluzione, quando è stata proposta all’Assemblea Generale.

Questa richiesta palestinese è di fatto un attacco contro la sovranità dello Stato ebraico e parte della campagna secolare contro il sionismo. Essa afferma che a Israele non dovrebbe essere consentito di esercitare la fondamentale - sicuramente determinante - prerogativa di sovranità, che è il controllo dei proprio confini. Verrebbe negata a Israele un’altra prerogativa sovrana, quella di decidere chi ha il diritto di cittadinanza. Inondando il paese con una popolazione ostile, il risultato dell’attuazione del “diritto al ritorno” palestinese sarebbe la distruzione di Israele, ecco la ragione per cui i palestinesi insistono su questo tema. In un processo di pace ideologico, il “problema dei profughi” viene classificato come uno dei problemi basilari, un problema così difficile che può essere affrontato solo dopo che tutti quelli più facili sono stati risolti. In effetti, l’insistenza su un “diritto al ritorno”, assicura che i negoziati falliranno, e quindi non deve essere affrontato per primo, perché significherebbe cedere all’insistenza palestinese sul raggiungimento di ciò che non è negoziabile: la scomparsa di Israele. Se e quando il palestinesi saranno disponibili ad accettare Israele, abbandonando la loro ostilità, sarà possibile affrontare i problemi che richiedono un negoziato: il confine tra Israele e uno stato palestinese, che potrebbe richiedere lo sradicando di alcuni insediamenti ebraici a est del confine orientale di Israele del 1967 e il posizionamento delle forze militari tra la nuova frontiera e il fiume Giordano. Finché però i palestinesi, come fanno chiaramente intendere affermando il loro “diritto al ritorno”, si rifiutano di vivere in pace fianco a fianco con uno stato ebraico, i negoziati sono nel migliore dei casi una perdita di tempo e nel peggiore dei casi un modo di perpetuare il conflitto, incoraggiando i palestinesi a persistere nel loro obiettivo di eliminare Israele.

Una foto delle operazioni durante la Guerra dei sei giorni

A dire il vero, le due modifiche necessarie all’approccio americano al processo di pace, non saranno in sé e per sé portatrici della pace. Può farlo solo l’abbandono dell’atteggiamento fondamentalista palestinese nei confronti di Israele, ma gli Stati Uniti non hanno la volontà di trasformare questo atteggiamento. I cambiamenti, tuttavia, avrebbero conseguenze desiderabili. Scoraggerebbero la strategia della delegittimazione, rendendo chiaro che gli Stati Uniti rifiutano le premesse di questa strategia, e questo, a sua volta, ridurrebbe, anche senza eliminarlo, l’appoggio di tale strategia negli Stati Uniti e nel luogo in cui è più popolare, l’Europa. Ridurre questo sostegno, invierebbe ai palestinesi il messaggio che, come l’attacco militare frontale e il terrorismo, la delegittimazione non riuscirà a distruggere Israele. Le due modifiche migliorerebbero anche il lato morale della politica estera americana.

Dicendo la verità sul conflitto israelo-palestinese, sarebbe come affermare il sostegno americano per il diritto internazionale, la democrazia, la risoluzione pacifica delle controversie internazionali e il principio della parità dei diritti per tutti i popoli. Confermerebbe l’opposizione americana all’aggressione e al terrorismo. Servirebbe a mettere gli Stati Uniti - per usare un termine privilegiato dalle recenti amministrazioni – dalla parte giusta della storia.