|

|

|

|

||

|

||

I ponti e la sindrome

Cari amici, Ricordate la faccenda del rapper ebreo americano Matisyahu? Quello che un paio di settimane fa gli organizzatori volevano espellere da un festival musicale in Spagna, con l'applauso delle amministrazioni locali di Podemos e compagnia? Se uno analizza a mente fredda quel che è successo, vede che al musicista ebreo si chiedeva una cosa tutto sommato piccola e facile: scrivere una lettera o fare una dichiarazione filmata, in cui si dissociava da Israele. Poi capita, come regolarmente è accaduto a Noa, che queste dichiarazioni non siano mai abbastanza, che le minacce di boicottaggio si ripetano comunque. E' quel che è successo a Barenboim e Amira Hass, ve lo raccontavo ieri (http://www.informazionecorretta.com/main.php?mediaId=115&sez=120&id=59409 ). Il fatto è che tutte queste dissociazioni in sé non hanno nessun valore pratico, per gli avversari politici di Israele. Servono agli antisemiti (che poi naturalmente sono le stesse persone) per fare quel che vi scrivevo ieri, delegittimare, rendere vergognoso, disarticolare l'appartenenza al popolo ebraico, costringere gli ebrei a scusarsi di essere se stessi e di difendersi dalle aggressioni, di avere uno Stato, una cultura, una solidarietà. Tutto ciò ha portato ai nostri rivoltanti, agli odiatori di sé che vi ho appena citato e ai molti altri che si potrebbero ricordare, la cui più coerente figura fu quella di Otto Weininger, che dopo aver pubblicato un libro violentemente antisemita (“Sesso e carattere”) che divenne popolarissimo ed essersi convertito al luteranesimo, si sentì ancora contaminato dalla sua provenienza ebraica e non trovò di meglio che uccidersi nel 1903, a ventitre anni d'età (https://it.wikipedia.org/wiki/Otto_Weininger ).

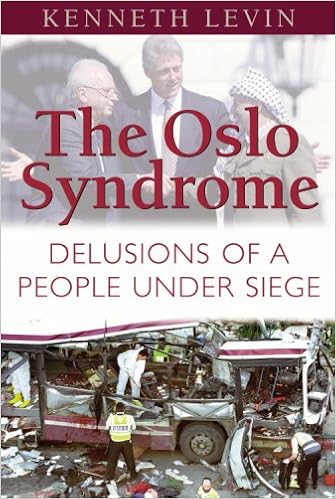

Ma c'è un'azione più generale e più insidiosa, che si esercita sul complesso del popolo ebraico e a cui bisogna fare attenzione. Un popolo sottomesso per due millenni a una diffamazione continua, a una pressione generale per distruggersi, a un odio quotidiano, praticato da molti e teorizzato a tutti i livelli, non può che portarne le cicatrici, anche se è riuscito a sopravvivere alla persecuzione fisica, mentale e culturale. Sono quelle tracce che un bel libro di qualche anno fa purtroppo non tradotto in italiano ha chiamato “The Oslo syndrome” (http://www.amazon.com/The-Oslo-Syndrome-Delusions-People/dp/157525557X, http://www.oslosyndrome.com/ ) , sul modello della famosa “sindrome di Stoccolma” che si è riscontrata in molte persone rapite e sequestrate, che dopo un po' hanno dimostrato dipendenza psicologica, complicità, perfino affetto nei confronti dei loro aguzzini. Per fare qualche esempio di queste cicatrici, nel corso dell'Ottocento e prima della fondazione dello Stato di Israele c'è stata una forte tendenza degli ebrei a farsi accettare come italiani (o tedeschi, francesi, americani ecc.) “di religione mosaica”, senza nessuna dimensione di popolo o rapporto con la terra di Israele (questa è la base di molto antisionismo sia nei movimenti di destra come la fascista “Nostra Bandiera”, si in quelli di sinistra). Più in generale, c'è stata e c'è ancora una forte spinta a mostrarsi “buoni”, cioè pacifisti, progressisti”l'esercito più morale del mondo” ecc. Questa è ancora oggi una delle vie d'uscita principali quando si presenta la - diciamo così - scelta di Matisyahu: proprio perché sono ebreo, cioè molto buono, altamente morale, pacifico eccetera eccetera, io mi distanzio dalle pratiche non abbastanza angeliche del governo israeliano, del suo esercito, delle loro alleanze, del loro trattamento dei nemici ecc. Io sono il vero erede della morale dei Profeti, il popolo ebraico reale, quello che votando decide i governi e combatte per difendersi, è irrimediabilmente corrotto - proprio come dicono gli antisemiti. Questo è l'atteggiamento comune agli ultraortodossi antisionisti tipo Satmar e Naturei Karta e agli utopisti di sinistra, quelli che si raccolgono intorno a Haaretz e magari aiutano i palestinisti nelle loro provocazioni, dalle flottiglie e al terrorismo. Intendiamoci, tengo anch'io alla moralità dell'esercito israeliano e in generale della politica dello Stato di Israele. Ma mi rendo conto che nel mondo reale spesso è necessario fare dei compromessi, usare dei trucchi, esercitare la forza ai confini con la violenza. Nelle scritture ebraiche, che hanno il grandissimo merito di essere molto realiste, di non idealizzare neppure i massimi protagonisti della nostra storia, tutto questo è descritto con chiarezza. Perché vi racconto queste cose? Mah, senza dubbio è interessante pensarci. Obama sta massicciamente utilizzando il ricatto della “doppia lealtà” per tirare dalla sua almeno un pezzo della comunità ebraica americana, la quale peraltro è in grande maggioranza democratica anche perché la spinta verso la più generica bontà, intesa semplicisticamente, si apparenta facilmente a posizioni politiche di sinistra. Del resto lo stesso argomento è stato sollevato anche in Italia, a proposito della scelta del nuovo ambasciatore israeliano a Roma nella persona di Fiamma Nirenstein. Ma c'è di più. Domenica si svolge la “Giornata della cultura ebraica” intitolata a “Ponti e attraversamenti”. Bizzarro tema, se, come ha notato rav Riccardo Di Segni (http://www.kolot.it/2015/08/27/la-triste-retorica-di-ponti-e-muri/ ), nella Torah, che dopotutto è il cuore della cultura ebraica, la parola “ponte” (“gesher”) non compare mai, anche perché in Israele il solo fiume permanente è sempre stato il Giordano, facilmente guadabile in molti luoghi. Beninteso, non c'è nulla di male nei ponti, anzi. Non ho vergogna a confessarvi qui il mio fascino per Ponte Vecchio di Firenze, il Ponte di Bassano, il Ponte Pietra di Verona, quello di Rialto a Venezia e anche per molti artefatti autostradali, che più che ponti vanno considerati viadotti; perfino per quello di Calatrava a Gerusalemme (non quello di Venezia che trovo brutto). L'allusione evidente è alla barriera di sicurezza che ha efficacemente bloccato l'offensiva terrorista degli attentatori suicidi, che prima della sua costruzione partivano dai villaggi arabi e non trovavano ostacoli sul percorso verso gli autobus, i bar, i supermercati, i ristoranti in cui si facevano esplodere. Chiedere “ponti invece che muri”, al di là dell'efficacia dello slogan, significava chiedere via libera al terrorismo, altre vittime innocenti. E che l'Autorità Palestinese continui a condurre questa battaglia appoggiata dal Vaticano, da altre chiese, da pezzi di opinione pubblica vuol dire proprio questo: meglio avere centinaia di morti in attentati che limitare la libertà di movimento degli arabi e magari imbruttire i campi della Giudea. Il fatto che questo atteggiamento di cura per la propria cultura sia un fattore causale evidente di quel miracolo che è la sopravvivenza dell'ebraismo in migliaia di anni di diaspora è naturalmente solo un'aggravante. E così l'idea, chiarissima nell'uso linguistico ebraico che la “santità” abbia a che fare con la separazione, che il termine “kadosh” voglia dire proprio “distinto, separato” (il che etimologicamente vale anche per i termini indoeuropei “sacro” e “santo”, ma questo è un altro discorso, troppo complesso per essere svolto qui). Insomma, in epoca di assimilazione generale, l'elogio dei ponti, se si parla di cultura, in senso letterario e religioso come in senso antropologico, è in piena contraddizione con lo spirito dell'ebraismo e la sua sopravvivenza. Questo non vuol dire che il dialogo e la collaborazione con le altre religioni e la società civile debbano essere respinte, ma semplicemente che è veramente poco sensato presentare la cultura ebraica sotto la metafora del ponte. Ugo Volli |

| Condividi sui social network: |

|

|

Se ritieni questa pagina importante, mandala a tutti i tuoi amici cliccando qui |