Riprendiamo da REPUBBLICA di oggi, 09/08/2015, a pag.48, con il titolo " Haim Baharier " l'intervista di Antonio Gnoli.

Haim Baharier Antonio Gnoli

Avevo incontrato Haim Baharier qualche anno fa durante un confronto con il teologo Piero Coda. Mi sembrò, cosa rara, che si potesse dialogare di religione con sapienza, garbo, acutezza. Scoprii in Haim Baharier il grande biblista. Seppi in seguito che era anche un matematico e uno psicoanalista. L'ho rivisto e riascoltato qualche mese fa, nel Duomo di Amelia, mentre discorreva con Erri De Luca. E ancora volta - davanti a un affollatissimo pubblico - ho avvertito il fascino e il pathos che certe figure ci trasmettono. Quel senso di gratitudine che nasce quando diciamo tra noi: questo avrei potuto pensarlo io. Ma lui ha saputo dirlo meglio.

Haim è un uomo ironico e dolce. Mi incuriosisce la sua storia di cui so poco o nulla. Ha origini polacche. È nato a Parigi. Vive da più di trent'anni a Milano. È qui che vado a trovarlo. Mi attende con pazienza. C'è una parola che mi frulla nella testa e che ho ritrovato spesso nei suoi discorsi: "claudicanza".

Cos'è la claudicanza? «Di solito è lo zoppicare. Da bambino avevo scarpe che mi stringevano provocando una forma di claudicanza», mi dice Haim. Possiamo dunque immaginare la claudicanza come un difetto del nostro corpo? Una condizione di cui vergognarsi? «Non è in questo senso che va intesa. Essa ci mette di fronte alla nostra fragilità. Ci ridimensiona. Ma al tempo stesso ci indica un percorso. Lo si legge nella Torah e in particolare nella Genesi, dove è chiaro che la claudicanza non rinvia all'imperfezione ma alla perfettibilità».

Solo se hai difetti puoi sperare di correggerli? «È certamente un aspetto ma c'è nella claudicanza un'idea più profonda che rinvia al nostro essere incompiuti. Essa rivela la coscienza della nostra finitezza. Del nostro limite. Si trattò di qualcosa che appresi da bambino, dapprima confusamente e poi in maniera sempre più chiara. Fu Monsieur Chouchani a darmi il coraggio di guardare dentro di me». Lei ne ha raccontato la storia con grande riconoscenza. Chi era quest'uomo che, a gli inizi degli anni Cinquanta, attraversò la sua vita? «Non era un rabbino. Ci tengo a dirlo. Era un clochard. Arrivò un giorno a Parigi e il babbo lo ebbe ospite in casa. Abitavamo al Marais. Quando il Marais non era alla moda. Avevo sei o sette anni. Chouchani si installò nella mia stanza. Scoprii, solo in seguito, che quell 'uomo era una leggenda». Leggenda in che senso? «È stato uno dei grandi enigmi della seconda metà del Novecento. Impressionava la vastità delle sue conoscenze. Emmanuel Lévinas fu suo allievo. Disse che solo Dio sa ciò che Chouchani sapeva. Un grande fisico francese, che insegnava al Polytechnique, sostenne di aver studiato con lui». Perché dice che era un clochard? «Vestiva come un clochard. Indossava senza mai sfilarselo un logoro cappotto nero. Non aveva nulla con sé. Nulla. Tranne una misteriosa valigia. Che quando sparì ci lasciò in casa». Sparì e non ne sapeste più niente? «Sparì, quest'uomo, ruvido a tratti brusco, che mi insegnò il principio della claudicanza: devi saper arretrare e farti piccolo. Solo così, lasciando spazio agli altri, il mondo migliorerà. Si dice che la sua tomba sia a Montevideo. Ma non lo credo. Non so dove sia sepolto».

Ha accennato alla sua infanzia. Da dove proviene? «Sono nato a Parigi. I miei genitori erano ebrei polacchi. Mio padre finì ad Auschwitz. Fu uno dei pochissimi a tornare vivo da quell'inferno. Quando vi entrò non c'erano ancora i forni crematori e la camere a gas. Morivano di fame e di stenti». Come visse il suo ritorno? «Che devo dirle? Restò muto per anni. All'inizio quel silenzio mi parve colpevole. In me, che ero il figlio, crebbe il dubbio atroce, che mio padre si fosse salvato grazie a una qualche forma di collaborazione. Sospettai che fosse stato un "kapò". In seguito, incontrando dei compagni che avevano condiviso quell'esperienza, seppi che non era così. Che doveva la sua sopravvivenza alla fortuna, alla tenacia, alla disperazione».

Cosa faceva nella vita? «Insieme a mia madre creò una piccola azienda tessile che sviluppò fino a diventare molto importante. Contribuii anch'io alla crescita. Poi, un giorno, mentre stavo per rientrare con un volo da New York, mi telefonò mia moglie. Avvertì che papà stava morendo e che aveva chiesto di me. Lo raggiunsi ad Anversa dove viveva». Fece in tempo a incontrarlo? «Sì, resistette fino al mio arrivo. Era in cura in ospedale. Morì un giovedì sera. Decise di farlo, togliendosi tutti i tubi. Quella mattina feci in tempo a vederlo. Provato. Ma anche sollevato. La sua voce mi giunse stanca: "Il mio primogenito è arrivato. Devo dirti una cosa importante'». Cos'era importante? «Per quanto puoi, disse, impegna la tua vita nel cercare di camminare sul percorso della memoria autentica. Non quella celebrativa, ma l'autentica memoria di Israele. Che non riguarda la persecuzione, ma l'uscita dall'Egitto e la liberazione dalla schiavitù».

Immagino che fosse abbastanza adulto da restare turbato da quell'invito. «Turbato no, anzi. Era come se il mio lavoro improvvisamente si trovasse a un bivio. E tornasse in tutta la sua potenza il rapporto con la tradizione». Che lei aveva vissuto, suppongo, fin da bambino. «Vede, la nostra fabbrica tessile era nata per la caparbietà di mio padre che era diventato apprendista quando, giovanissimo, restò orfano. Ma anche per l'abilità di mia madre che aveva imparato a creare delle collezioni. Ma il fatto che avessero avuto successo non li distrasse dai loro compiti.

Mio padre si era sempre alzato alle sei del mattino. Prima di recarsi a lavoro andava per due ore nella casa di studio che fungeva anche da Tempio. E vi tornava la sera. In mezzo, per dieci ore, lavorava in fabbrica. La mamma gli portava il pane e le aringhe». Era la loro vita. Ma la sua? «La mia fu quella di un pessimo scolaro. Ricordo pagelle terribili e la difficoltà di sostenere lo sguardo di mio padre ogni qualvolta ero convocato. Un giorno presi coraggio e gli dissi: ci vuole sempre un ultimo della classe, questo lo sai. Mi guardò e nell'ironia involontaria del momento rispose: è vero, ma non sta scritto da nessuna parte che debba esserlo proprio tu». Che cos'era che non funzionava? «Non lo so. Certo contribuì in quella Parigi dei primi anni Cinquanta l'aberrante situazione di reduci. Gli ebrei arrivavano dalla Polonia, dalla Lituania, dalla Germania, dalla Russia. Io e mio fratello eravamo nati a Parigi. Ma il trauma era di vivere tra due culture diverse. E la nostra lingua madre era una lingua straniera. Col tempo tutto questo si trasformò in un vantaggio. Ma in quegli anni fu terribile».

Come reagì? «Dapprima con frustrazione. Sentivo di essere l'opposto del mito dell'ebreo intelligente. Non capivo niente. Poi, l'incontro con Monsieur Chouchani si rivelò fondamentale per la mia trasformazione. In fondo l'ambiente ebbe la sua influenza. Conoscevo il polacco, il francese. A quattro anni avevo imparato l'yiddish e poi il tedesco. In seguito appresi l'inglese, il russo, il portoghese e lo spagnolo. Nella scuola rionale che frequentavo erano tutti sorpresi della mia versatilità nelle lingue. E poi, quando finalmente finii gli studi, mio padre mi chiese di occuparmi dell'azienda». Accettò di buon grado? «Accettai e per molti anni la diressi. Ero sempre in giro per il mondo. Lavoravo e la sera mi ritiravo in albergo ad approfondire i testi biblici. Fu dopo il primo infarto che capii che non potevo continuare a fare quella vita. Dovevo arretrare per far posto a qualcos'altro». Suo padre come reagì? «Mio padre era già morto». Il vostro rapporto mi fa pensare a tratti alla 'Lettera al padre" che scrisse Kafka. Si riconosce? «Considero quel documento un capolavoro, più del Processo. La scrisse nel dolore e nella difficoltà di un legame mai realmente chiarito. Negli ultimi anni della sua vita Kafka decise di imparare l'ebraico e andava spesso al Tempio. Una volta tirando fuori le pergamene le chiamò le "vecchie bambole senza testa"». Cosa intendeva dire? «Che la testa - ovvero l'interpretazione - dobbiamo dargliela noi, se non vogliamo essere delle marionette». Un grande interprete del Talmud è stato Emmanuel Lévinas che fu in un certo senso allievo di Chouchani. Lo ha conosciuto? «Sono stato a mia volta allievo. Andavo alle sue lezioni e alla fine entrai nella ristretta cerchia di coloro che lo vedevano più spesso. Insegnava in una scuola di lingue orientali e in qualità di direttore gli avevano assegnato l'appartamento all'ultimo piano. Qui spesso teneva i suoi confronti ermeneutici. Per lui era chiaro che il rapporto con il mondo dovesse passare attraverso il rapporto con l'Altro. E l'"altro" non era un'entità metafisica, un'alterità, ma l'uomo stesso.

Non a caso riversò il suo interesse sul visage, il volto, attraverso cui si mostra la riconoscibilità». La riconoscibilità è sempre qualcosa di incerto, mai di definitivo. «È vero. A volte si porta dentro il dramma interiore di qualcosa di irrisolto». Lo affronterebbe da psicoanalista? «Perché no? Sono stato allievo di Paul Diel, il fondatore della psicologia della motivazione. Diel era un austriaco che dopo l'Anschluss riparò in Francia. Ma le volevo a proposito di dramma interiore dire qualcosa di personale che riguardò mia madre. Era già vedova. Viveva in un grande appartamento di Anversa. Andai a trovarla. Prima però sbrigai le funzioni al Tempio. Poi ci fu una cena con dei vecchi amici. Quando rientrai era tardi. Non volevo trovarla in piedi. E invece era lì che mi aspettava». Cosa accadde? «La vidi seduta. Ero un po' alticcio. Cominciai a intonare dei canti chassidici. Restò in silenzio. La presi in braccio e poi la costrinsi a ballare. Da tantissimo tempo non ballava. Provò a resistere ma poi si lasciò andare. Alla fine, quando tornò a sedersi, disse che da anni portava dentro di sé un segreto. O meglio un incubo». E lo rivelò?

«Mi parlò del fratello morto di dissenteria nel ghetto di Lodz. Le dissi che conoscevo quella storia. Quello che non sai è che lui rubò la tessera alimentare di papà e io per non far morire papà lo denunciai. E mio padre disse: come hai potuto fare questo? Ecco. Mia madre si portò dentro per anni questo senso di colpa. Mi sentii turbato». Le stava dicendo quanto può essere duro e ingiusto lottare per la propria sopravvivenza. «È questo il punto su cui la claudicanza può aiutarci a vedere più chiaro. Non si può lottare senza giustizia».

E chi l'assume? Da dove viene? «La giustizia è soltanto umana. Il compito è indicato nel testo biblico: "giustizia, solo giustizia, perseguirai". E un'ingiunzione ripetuta. Una chiamata di responsabilità forte per l'uomo». E Dio? «Dio arretra, per far posto all'altro. Del resto nella tradizione ebraica lo shabbath è il settimo giorno, quando appunto Dio si ritira».

È una forma implicita di ateismo? «Il mondo nel quale la vita si svolge è ateo. Ed è questa "assenza" di Dio che fonda la libertà. Quando chiesero a Elia Di Vilna - un rabbino lituano del Settecento - dov'era Dio, rispose: di Dio non si può dire nulla neppure che esiste».

In alcune circostanze drammatiche si è parlato del "silenzio di Dio". Come lo giustifica? «Non lo giustifico. Il mio amico Eli Wiesel ha detto che Auschwitz è il luogo del silenzio di Dio. Non sono d'accordo. È il luogo del silenzio colpevole degli uomini, che così facendo hanno soffocato la voce flebile di Dio». Mi resta una curiosità. Quella valigia di Monsieur Chouchani l'apriste? «L'aprimmo». E cosa c'era al suo interno? «Non c'era quasi nulla. Non gli effetti personali. Ma pochi fogli tenuti insieme da un elastico e alcuni cucchiaini di latta avvolti in una carta. Dischiusi i fogli e vidi che a margine c'erano segnate delle quotazioni di Borsa».

Bizzarro. «Faticavo a capire. Non era un uomo ricco. Non accumulava. Ma era come se la ricchezza per lui non andasse disgiunta dalla giustizia distributiva Questo mi venne di pensare. Quella valigia umile e semivuota ne era il simbolo. Un esempio di claudicanza. Il suo vuoto lasciava spazio ai miei pensieri. Alla mia libertà. Alla mia vita che non sarebbe stata più la stessa».

LE TAPPE

LA FAMIGLIA

È nato nel 1947a Parigi da genitori ebrei di origine polacca reduci dai campi di sterminio. Impara subito a parlare più lingue, tra cui yiddish, tedesco, inglese e russo. Da giovane lavora nell'azienda tessile fondata dai genitori

L'INCONTRO

Negli anni Cinquanta conosce, grazie al padre che lo ospita a casa, monsieur Chouchani,mitica figura di clochard colto e claudicante, dal quale apprende insegnamenti che rimarranno fondamentali nellasua vita

LA FORMAZIONE

Trai suoi maestri ci sono il filosofo Emmanuel Lévinas e il fondatore della psicologia della motivazione Paul Diel. I suoi studi sono influenzati anche da Léon Askénazi, considerato il padre della rinascita del pensiero ebraico in Francia

I LIBRI

Tra le opere più note: Le dieci parole (San Paolo Edizioni), Qabbalessico (LaGiuntina) II tacchino pensante, La Genesi spiegata a mia figlia e La valigia quasi vuota, l'autobiografia in cui narra la su vita avventurosa (pubblicate da Garzanti)

LA BIOGRAFIA

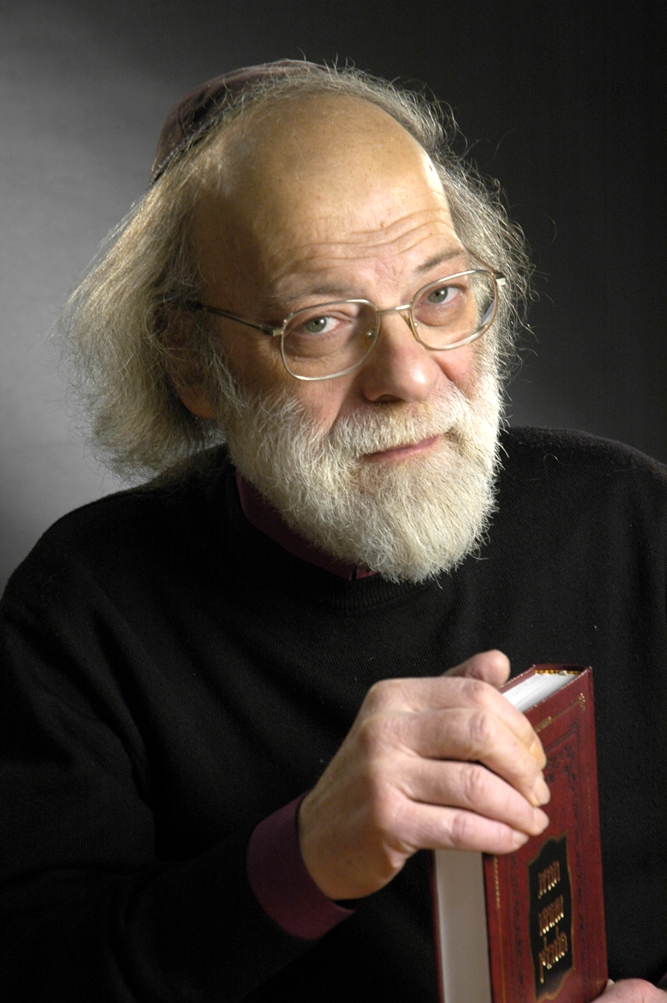

Haim Baharier è un pensatore e uno studioso di ermeneutica ed esegesi biblica, autore di numerose opere dedicate ai testi sacri. Oltre ad insegnare Talmud e Torah, Baharier è anche matematico e psicoanalista.

Per inviare a Repubblica la propria opinione, telefonare: 06/49821, oppure cliccare sulla e-mail sottostante