Riprendiamo da SHALOM di aprile 2015, a pag. 8, con il titolo "Vittoria del Likud e gli ebrei americani (democratici e liberal) si disperano", l'analisi di Alessandra Farkas.

Alessandra Farkas

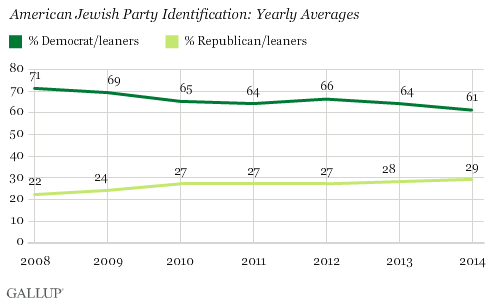

Il presidente Americano Barack Obama l’ha chiamato con due giorni di ritardo, rimproverandolo per la sua boutade preelettorale (“non esisterà mai uno stato Palestinese finché sarò primo ministro io”). “Se Israele vuole continuare ad essere uno stato ebraico, sicuro e democratico”, l’aveva già messo in guardia la senatrice Democratica ed ebrea della California Dianne Feinstein, “deve perseguire la soluzione dei due stati”. L’unico funzionario Usa d’alto rango a congratularsi davvero con Benjamin Netanyahu è stato il Segretario di Stato John Kerry. “Una telefonata semplice e breve”, si è affrettato a precisare un portavoce, “senza accenni alle questioni di merito”. All’indomani dell’inaspettata vittoria di Netanyahu alle elezioni israeliane, i rapporti già freddi tra America e Israele hanno raggiunto temperature polari. Ma se per Obama, che tifava per il rivale Isaac Herzog, l’ennesimo trionfo di Bibi è difficile da digerire, anche il mondo ebraico Usa si è spaccato in due di fronte ad una affermazione che ha sconfessato tutti i sondaggi. Ad applaudire il ritorno di Netanyahu è la minoranza conservatrice e Repubblicana dell’ebraismo Usa in un paese dove il 70 % degli ebrei è Democratico (nel 2008 Obama ottenne il 74% del loro voto).

Mentre l’Anti-Defamation League si è congratulata col premier israeliano e il direttore esecutivo della Republican Jewish Coalition, Matt Brooks, ha applaudito “una vittoria per il mondo intero”, l’influente lobby ebraica e pacifista J Street, vicina ai Democratici e da sempre critica verso Netanyahu, ha espresso “amarezza e profonda delusione”. “Purtroppo il risultato di queste elezioni non farà altro che peggiorare l’isolamento internazionale di Israele”, ha dichiarato il suo direttore esecutivo Jeremy Ben-Ami. Più diplomatico il presidente del World Jewish Congress, Ronald S. Lauder, che ha esortato i leader mondiali a “lavorare con Netanyahu”. “Israele è una delle più grandi democrazie al mondo”, ha precisato l’erede del colosso dei cosmetici, “ancora una volta, il suo popolo l’ha dimostrato attraverso un’elezione democratica, libera ed aperta”. Ma la stragrande maggioranza degli opinionisti ebrei ha salutato il ritorno di Netanyahu come una catastrofe e sulle prime pagine dei più autorevoli quotidiani il pessimismo per il futuro dei rapporti bilaterali è palpabile.

“Bibi si è bruciato troppi ponti”, scrivono in coro New York Times, Washington Post e Los Angeles Times, secondo i quali la storica amicizia inaugurata da Harry Truman è ormai in crisi. Gli americani non gli hanno perdonato lo schiaffo in faccia dello scorso 3 marzo. Quando, all’insaputa della Casa Bianca, Netanyahu ha accettato l’invito Repubblicano a parlare al Congresso per attaccare il negoziato di pace dell’amministrazione Usa con l’Iran. L’invito, boicottato da ben 60 deputati Democratici, era stato orchestrato dall’ambasciatore israeliano a Washington, Ron Dermer, un Repubblicano di ferro nativo della Florida.

Ad arroventare l’atmosfera è stata poi l’intervista concessa al sito NRG in cui, rinnegando il fulcro della politica Usa nella regione (e le sue stesse parole pronunciate nel 2009), Netanyahu ha seppellito la soluzione dei due stati. La sua promessa elettorale di espandere gli insediamenti ebraici in Cisgiordania, in aperto contrasto con Washington, ha gettato altra benzina sul fuoco. “E’ stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso”, afferma Daniel C. Kurtzer, ex ambasciatore Usa in Israele ed Egitto, “dopo sei anni e mezzo impiegati da Netanyahu per demolire il ruolo e prestigio del presidente Usa”. “Sia nella sostanza che nella retorica, il nuovo governo israeliano è già in rotta di collisione con gli Stati Uniti”, gli fa eco Itamar Rabinovich, ambasciatore di Israele a Washington durante i governi laburisti della metà degli anni 90. Ma la gaffe che ha fatto infuriare di più l’opinione pubblica americana è l’ormai famigerato commento razzista a seggi aperti (“Correte a votare, gli arabi stanno andando in massa” ... ), che ha letteralmente inorridito un’America costruita sui valori del melting pot e del rispetto per le minoranze. “Queste tattiche da uomo disperato gli hanno fatto vincere le elezioni”, ha twittato David Axelrod, ex consigliere del presidente Obama e uno degli ebrei più influenti di Washington, “ma ad un costo altissimo”.

Dalle pagine del Jewish Daily Forward, JJ Goldberg teorizza che il danno di quella battuta è “incalcolabile”. “Oltre a fargli perdere il sostegno dei giovani ebrei americani, è rimbalzata a livello internazionale, provocando shock e repulsione anche tra i fan di Israele”, afferma, “e verrà citata senza fine dai nemici dello Stato Ebraico come prova, questa volta purtroppo non fabbricata, per demonizzarlo e isolarlo”. C’è solo da sperare che, finita la retorica da campagna elettorale, il premier riconosca l’importanza vitale per Israele degli Stati Uniti, da sempre paladini di Israele in tutte le sedi internazionali. Ci si aspetta un minimo di gratitudine per un paese che ogni anno versa nelle sue casse la cifra record di 3,1 miliardi di dollari per assicurarsi che l’esercito e l’intelligence israeliani rimangano di gran lunga superiori a quelli dei suoi avversari nella regione. Anche se nessuno mette in dubbio tale cooperazione, l’amministrazione Obama sembra aver perso la pazienza anche nei confronti dell’Aipac, l’influente lobby pro-Israele vicina al Likud e al Partito Repubblicano.

Poche ore dopo la sua ramanzina telefonica a Netanyahu, il presidente ha annunciato che il suo capo di gabinetto Denis R. McDonough sarà l’oratore di punta all’annuale conferenza di J Street. Ma il vero rischio, mette in guardia Jason Horowitz sul New York Times, è ora l’erosione di simpatia pro-Israele tra i Democratici. “Un tempo Israele poteva contare sull’appoggio bipartisan dell’America”, scrive Horowitz, “mentre nei sondaggi la maggioranza dei giovani, neri ed ispanici oggi biasima Israele, non Hamas, per la guerra di Gaza”. Intanto la portavoce del Dipartimento di Stato Jen Psaki ipotizza “una svolta nella politica Usa verso Israele, a partire dall’Onu”. L’America potrebbe, in sostanza, votare la risoluzione del Consiglio di Sicurezza sui due stati, basata sui confini pre-1967 e che obbligherebbe Israele a cedere terra ai palestinesi, in cambio del mantenimento degli insediamenti ebraici in Cisgiordania.

Per inviare la propria opinione a Shalom, cliccare sulla e-mail sottostante